Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à Emile, je ne pensais pas trouver quelque chose d’intéressant à raconter sur celui que j’imaginais comme un simple paysan n’ayant jamais quitté sa vallée natale. Mais sa fiche matricule me réservait une jolie surprise…

Victorin Emile Peyclet naît en 1871, à La Gâche, petit hameau de Barraux. Le village se situe dans la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, barrée à l’est par les montagnes de la chaîne de Belledonne et à l’ouest par le massif de la Chartreuse, et traversée par l’Isère.

Carte de l’Etat-Major (1820-1866) – Géoportail

Son père, Jean, est lui aussi né dans cette commune, comme tous ses ancêtres depuis de nombreuses générations. Lors de son mariage avec la mère d’Emile, Jean a déjà 54 ans. Veuf, il est le père de Clémentine, née 26 ans plus tôt. Les parents de Jean sont cultivateurs, mais lui est tailleur de pierres : il façonne la pierre, préalablement débitée par le scieur de pierres, pour qu’elle puisse ensuite être utilisée par le maçon ou le sculpteur.

La mère d’Emile s’appelle Sophie Marie. La jeune femme est née à Revel, un petit village du massif de Belledonne, en 1832. Son père étant douanier, la famille déménage plusieurs fois au rythme de ses mutations avant de s’installer définitivement à Barraux vers 1842, où Sophie rencontre Jean plusieurs années après : ils se marient en 1870. La jeune femme, à 38 ans, convole pour la première fois avec cet homme de 15 ans son aîné et quitte son père sur le tard. Sa mère est décédée seulement 6 mois avant les noces.

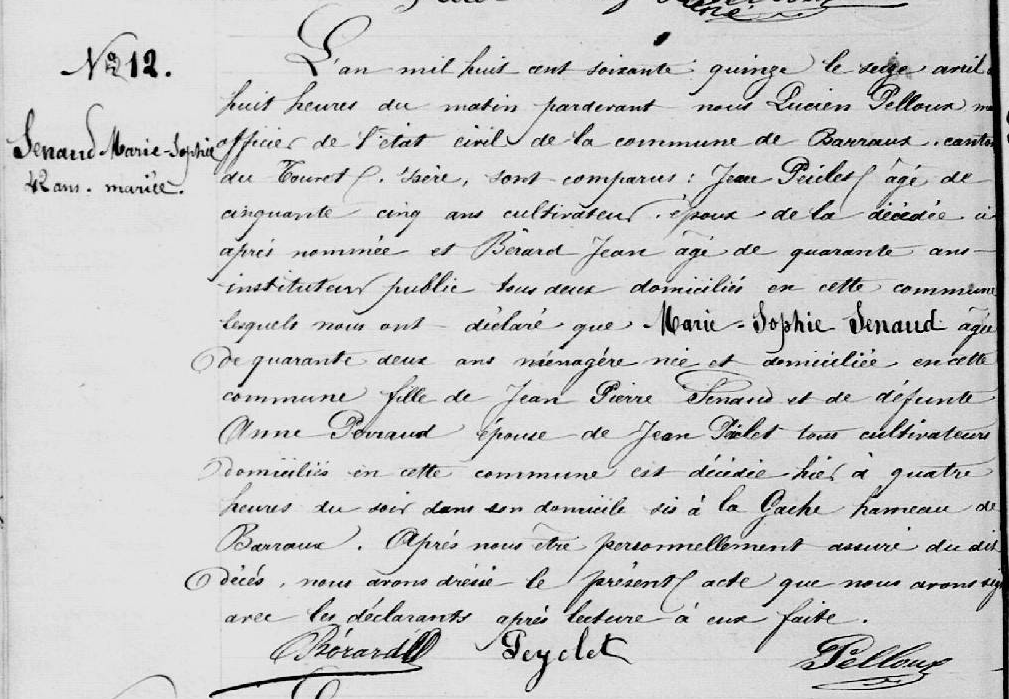

Mais en 1875, alors qu’il n’a que trois ans et demi, Emile perd sa mère et se retrouve seul avec son père. Cette situation ne durera pas longtemps : 6 mois plus tard, Jean se remarie pour la troisième et dernière fois avec Annette Dufayard, une modiste (une créatrice de chapeaux).

Acte de décès de Sophie Marie – 1875 – 9NUM/5E27/12 – AD de l’Isère

Sur les bancs de l’école

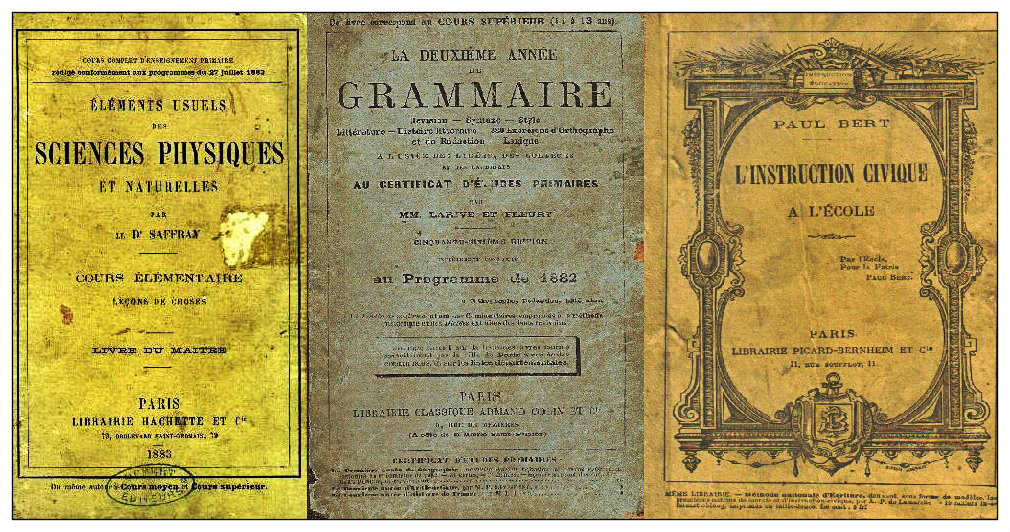

L’année de ses 11 ans, Emile rentre à l’école pour la première fois : Jules Ferry vient de rendre gratuite et obligatoire l’école pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans.

Le jeune garçon apprend donc à lire, à écrire et à compter, mais il suit aussi des cours de morale, de sciences physiques et naturelles, d’histoire, de géographie et d’instruction civique, ainsi que le chant, le dessin, la gymnastique, et même les travaux manuels.

Malgré ce programme très complet, son niveau d’instruction ne dépassera pas le degré 3 (instruction primaire un peu développée). Il n’obtiendra pas son brevet de fin d’études primaires et il arrêtera sa scolarité dès que celle-ci ne sera plus obligatoire, sûrement pour commencer à travailler.

En 1884, Jean, son père, décède à son tour, à 67 ans. Il semble que sa femme et lui ne vivaient déjà plus sous le même toit après seulement 9 ans de mariage : à sa mort, Jean vivait au Fayet, un autre hameau de Barraux, alors qu’Annette était toujours domiciliée à La Gâche.

Emile se retrouve donc orphelin à 13 ans. Encore trop jeune pour vivre seul, il est forcément accueilli par un membre de sa famille, sans qu’on sache lequel. Peut être vit-il tout simplement avec sa belle-mère ? Ou bien chez sa sœur, Clémentine, qui, à 39 ans, est mariée et maman à La Gâche ? Ou peut être encore chez des oncles ou des cousins, qui sont nombreux dans la vallée ? Les possibilités ne manquent pas.

On ne sait donc pas ce qu’il advient de lui durant son adolescence, et on ne le retrouve qu’en 1891, année de ses 20 ans. Il est alors devenu cultivateur à La Buissière, un petit village proche de Barraux.

Un service militaire très loin de chez lui

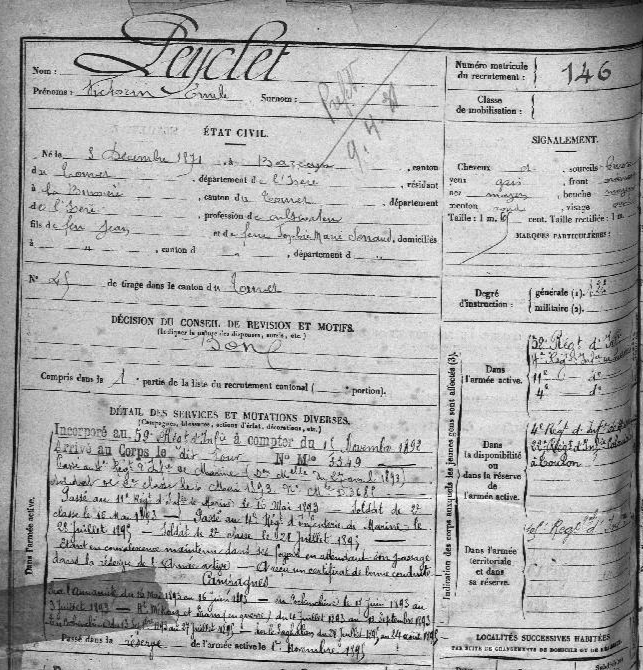

Comme tous les jeunes hommes de son âge, il est appelé à faire son service militaire, qui durera 3 ans. Sa fiche matricule nous apprend qu’Emile mesure 1m65, qu’il est brun aux yeux gris, que son nez est ni gros, ni petit, que son menton est rond et son visage ovale.

Extrait de la fiche matricule d’Emile – 11NUM/1R1229_02 – AD de l’Isère

En novembre 1892, c’est le grand jour : Emile est affecté au 52e régiment d’infanterie.

Il quitte donc pour la première fois de sa vie la vallée qui l’a vu naître et rejoint sa garnison, basée à Montélimar.

Il n’y reste pas longtemps. 5 mois après son arrivée dans la Drôme et dans l’armée de Terre, il change de corps d’armée. Et lui qui n’a jamais vu la mer se retrouve affecté au 11e régiment d’infanterie de Marine et rejoint Toulon en avril 1893.

Pour ce jeune homme né au milieu des montagnes, la Méditerranée et son climat doivent déjà être un sacré dépaysement et pourtant, il n’a encore rien vu. Car la garnison qu’il doit rejoindre n’est pas dans le Var mais… A Saïgon, la capitale de la Cochinchine !

La Cochinchine, aujourd’hui au Vietnam, est alors une colonie française conquise entre les années 1850 et les années 1880. Le tout sera divisé en trois parties : Le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine. Le Vietnam ne redeviendra tel qu’on le connaît aujourd’hui qu’en 1949.

Carte de la Cochinchine – Gallica

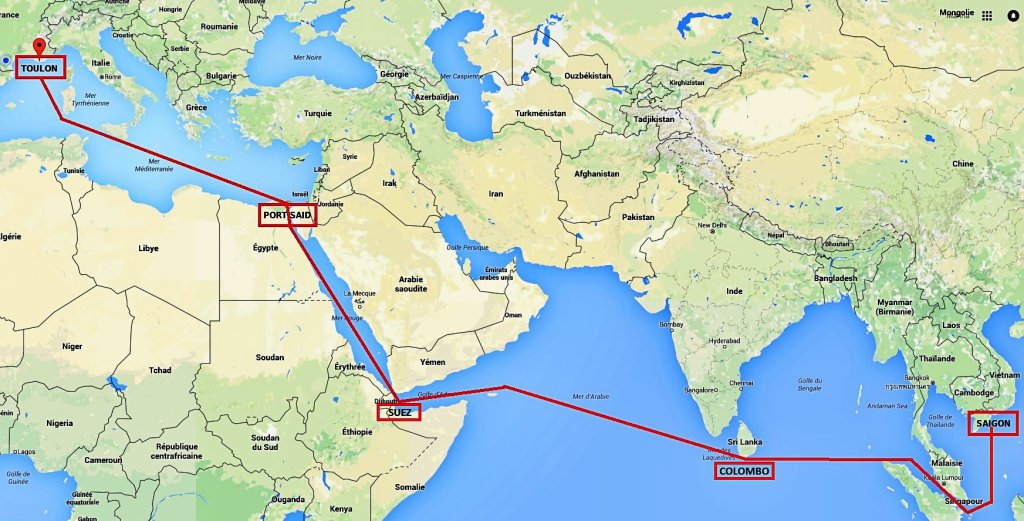

Le 16 mai 1893, Emile s’embarque sur l’Annamite, un des navires qui assurent les voyages vers l’Asie, pour les soldats mais aussi les civils. Du navire et des escales, les militaires ne voient pas grand chose : ils sont cantonnés au niveau de leurs cabines et n’ont le droit de descendre dans aucun port.

Le voyage vers Saïgon dure un mois : le navire traverse d’abord la méditerranée jusqu’à Port Saïd, où il fait halte une première fois.

Il franchit ensuite le canal de Suez (ouvert en 1869), qui relie la méditerranée à la mer rouge. Il faut quelques jours pour relier Port Saïd à Suez : le canal, long de 162 km, ne fait que 54 m de large et 8 m de profondeur (il sera agrandi en 2015) : deux bateaux ont du mal à se croiser et il n’est pas rare que l’un d’entre eux s’échoue sur un banc de sable.

Le navire fait ensuite escales à Suez, au bout du canal, puis à Colombo, au Sri Lanka, avant de rejoindre enfin Saïgon.

Le voyage d’Emile de Toulon à Saïgon

Le 17 juin 1893, après 30 jours de mer, Emile pose enfin le pied à terre. Cela fait plusieurs années maintenant que les affrontements entre l’armée française et la population locale sont terminés dans la colonie française et les militaires ne sont plus là que pour continuer à faire régner la paix.

Mais le calme ne durera pas pour Emile. De l’autre coté de la frontière, une guerre a éclaté entre la France et le royaume de Siam après l’enlèvement d’un officier français par les siamois.

Alors qu’il n’est à Saïgon que depuis deux semaines, le jeune soldat part en direction du Mékong, coté Siam, qui marque la frontière entre les deux pays, le but français étant de contrôler les deux rives du fleuve. La guerre ne durera que très peu de temps : la France organise un blocus sur le fleuve, occupe la ville de Chantaboun à la frontière et pointe ses canons sur le palais royal dans le même temps. Le Siam capitule rapidement et le 3 octobre 1893, il signe un traité dans lequel il accepte de reconnaître les droits français sur la rive gauche du Mékong.

Après cette guerre qui n’aura duré que quelques mois, Emile rentre à Saïgon où il finira plus tranquillement son service militaire. Et un peu plus de deux après avoir quitté Toulon, c’est l’heure du retour en France.

Le 28 juillet 1895, il s’embarque sur le Saghalien, un autre navire, plus grand et bien plus luxueux que l’Annamite. Mais encore une fois, il restera cantonné sur les ponts inférieurs et n’aura pas l’autorisation de descendre lors des escales.

Le récit d’un missionnaire néerlandais en route pour l’Asie sur le même navire quelques années auparavant résume d’ailleurs bien la frustration que pouvaient ressentir ces hommes qui ne pouvaient pas quitter le bateau :

«Officiers et passagers civils s’empressent d’en profiter. Quant aux soldats, ils sont, comme à toutes les relâches, consignés à bord : ils devront se contenter d’admirer du pont du navire cette merveilleuse végétation tropicale… »

Après un mois de voyage, qu’il trouve très long, Emile débarque à Toulon le 24 août 1895. Que retient-il de ces trois années loin de chez lui ? Nul ne le sait, mais il semble qu’il n’ait pris goût ni aux voyages, ni à l’armée : il ne s’engage pas à la fin de son service et rentre directement à La Buissière. Sa famille proche n’est pourtant composée que d’une demi-soeur avec qui il n’a pas, ou très peu, vécu et de quelques cousins. Sa région et ses montagnes lui manquent peut être. Ou bien est-ce une histoire de cœur qui le ramène chez lui ?

Léontine Guillet

Léontine Guillet nait en 1876, à La Buissière. Son père, Jean Baptiste, est cultivateur. Sa mère, Euphrosine, est couturière de gants (aussi appelé « coup de gants »), un métier presque exclusivement féminin répandu en Grésivaudan.

Contrairement à Emile, la jeune femme n’est jamais allée à l’école, même si elle a tout de même appris quelques rudiments d’écriture. Comme sa mère, elle apprend le métier de couturière de gants qu’elle exercera pendant quelques années à La Buissière.

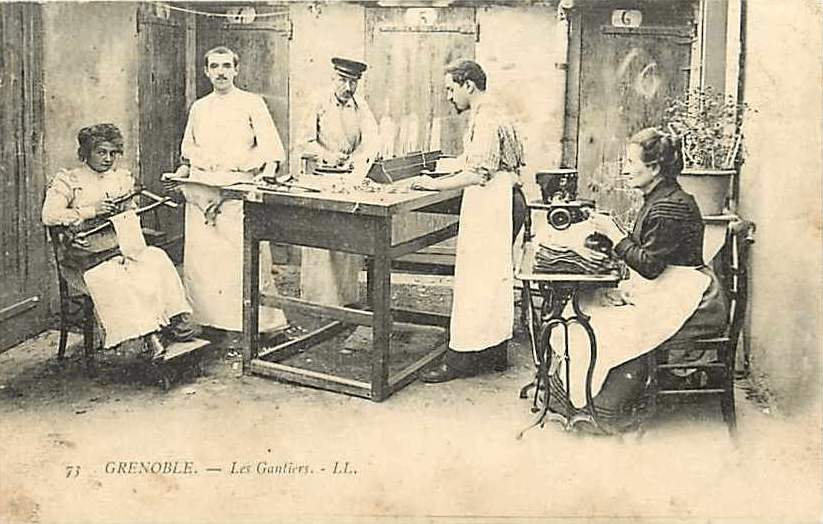

Grenoble, capitale de la ganterie

Grenoble est depuis le début du XVIIe siècle la capitale de la ganterie. A l’époque, seuls les plus riches portaient des gants et à la cour du Roi on avait coutume de dire que « Il n’est bon gant que de Grenoble ». Deux siècles plus tard, l’activité gantière est à son apogée, la ville est réputée pour ses gants de qualité et on exporte partout en France mais aussi en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Le cuir est fabriqué exclusivement à partir de peau de chevreau, d’excellente qualité et provenant du Dauphiné. L’ouvrier principal est le coupeur, qui officie soit dans une fabrique soit à domicile : La peau qu’il travaille est préalablement mégie (tannée et blanchie) et teinte. Lui va d’abord procéder au dolage (raclage de la peau) pour l’amincir et la lisser. Ensuite, c’est au tour du dépeçage, qui consiste à étirer la peau avant de la couper en un plus grand nombre possible de rectangles qui formeront la paume et les doigts de la main. Ce travail est délicat et demande une grande expérience. Les rectangles de cuir ainsi formés sont ensuite taillés par une machine spécifique pour prendre la forme des doigts. Ils passent enfin entre les mains des couturières telles que Léontine et sa mère, qui travaillent généralement chez elles, à Grenoble ou dans les petits villages de la vallée, avant de renvoyer le fruit de leur labeur dans les fabriques de Grenoble.

La fin du XIXe siècle voit le secteur s’industrialiser et se démocratiser. Le port des gants ne se limite plus à l’aristocratie et pour satisfaire une clientèle moins fortunée on commence à utiliser de la peau d’agneau, beaucoup moins chère que le chevreau. Les fabriques grenobloises prennent de l’importance tandis que les ateliers à domicile se font moins nombreux.

L’industrie commencera à décliner pendant la seconde guerre mondiale avant de disparaitre complètement après les années 50.

Un mariage heureux

On ne sait pas si Emile et Léontine se rencontrent avant le départ du jeune homme pour le service ou à son retour, mais ce qui est sûr c’est qu’en 1896, leur mariage est célébré à la mairie de la Buissière.

Le jeune marié s’installe ensuite avec son épouse chez ses beaux-parents aux Granges, un hameau du village, et reprend son ancien métier de cultivateur.

La famille s’agrandit rapidement avec la naissance de leurs 5 premiers enfants entre 1897 et 1905. Jean, le père de Léontine, décède vers 1903, mais sa mère Euphrosine restera vivre avec eux jusqu’à la fin de sa vie quelques années plus tard. Alors que la plupart des femmes deviennent mères au foyer après leur mariage, Léontine continue d’exercer son métier. Avec 8 bouches à nourrir dans la maison, sa contribution financière est indispensable.

Le garde champêtre

En 1906, Emile change de métier et devient le garde champêtre du village. Sorte de policier rural, ses attributions sont nombreuses et diverses à cette époque : Veiller à la conservation des propriétés rurales et des récoltes, rechercher les malfaiteurs, les vagabonds et les déserteurs, arrêter et conduire devant la justice tous les individus pris en flagrant délit, signaler au maire ou à la police tous les crimes et délits dont il a connaissance, maintenir l’ordre et la tranquillité dans le village, constater les délits de chasse et pêche, constater la fraude et la contrebande sur le tabac et les poudres à feu, s’assurer du respect des poids et des mesures (entre autres !).

Au début du 20e siècle, le garde champêtre est nommé par le préfet après présentation du candidat par le maire de la commune. Pour pouvoir postuler, il doit savoir lire et écrire, être en bonne condition physique, et avoir une réputation irréprochable.

De part sa fonction, il jouit d’une grande respectabilité : les manuels d’instruction civique et morale de l’époque disent que pour être un bon citoyen, il faut respecter l’autorité de tous les agents serviteurs de la Loi, depuis le garde champêtre jusqu’au président de la République. Emile devient donc, au même titre que le maire et l’instituteur, un personnage incontournable du village. De plus, il cumule cette fonction avec celle de sapeur pompier.

Néanmoins, il ne faut pas s’imaginer que cela fait de lui un homme riche : le métier de garde champêtre est très mal payé et il semble être pompier de manière bénévole.

Léontine mettra tout de même au monde 4 enfants de plus qui viennent agrandir la fratrie désormais composée de 9 enfants qui vivront tous jusqu’à l’âge adulte.

En guerre

Un an après la naissance du petit dernier, la guerre éclate. Ayant tiré un mauvais numéro au tirage au sort lors de son service militaire, Emile fait parti des premiers appelés et quitte donc une nouvelle fois sa famille et sa région.

Mais à 43 ans, jugé trop âgé et trop peu entraîné pour combattre en première ligne, il est affecté dans l’infanterie territoriale et devient un GVC, un garde des voies de communication.

Ce service de surveillance en cas de mobilisation des voies ferrées, lignes télégraphiques et téléphoniques des canaux, des ports, etc, est mis en place à partir de 1887.

Pendant la guerre, il regroupe des hommes de la réserve territoriale âgés de 42 à 47 ans, dont l’affectation dans les GVC avait déjà été prévue avant guerre. Les GVC sont souvent moqués, car mobilisés loin du front et donc du danger : on les appelle les pépères, ou les bons papas.

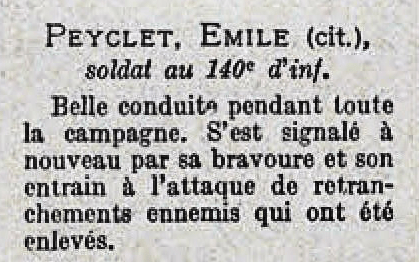

Il semble pourtant qu’Emile se soit acquitté de sa tâche avec beaucoup de soin. En effet, il reçoit une citation au bulletin des armées et figure au tableau d’honneur du journal « L’illustration ». Pépère peut-être, mais actif quand même !

Il ne sera néanmoins mobilisé que peu de temps avant de rentrer chez lui. On le rappellera l’année suivante mais désormais, en tant que père de 6 enfants à charge, il est exempté de service et ne sera plus jamais mobilisé.

La cité de la Viscamine

A la fin des années 20, la famille déménage à Pontcharra, une petite ville proche de la Buissière mais de l’autre côté du fleuve. Emile a en effet trouvé un emploi et un logement dans une toute nouvelle usine située à la Viscamine, une cité ouvrière construite en plein cœur de la ville.

Créée en 1928 par Joseph Carre, un industriel isérois, la cité de la Viscamine, petit village dans la ville, comprend : une usine de production de soie industrielle, des bureaux, la maison du directeur, un immeuble jumelé pour deux ingénieurs, trois villas jumelées pour six contremaîtres, le logement du chauffeur au-dessus du garage, 59 immeubles contenant 310 logements, et enfin le phalanstère conçu pour accueillir 200 ouvriers célibataires et son parc au centre du complexe.

La cité de la Viscamine, avec ses maisons ouvrières découpées en 4 appartements (2 en rez-de-jardin et 2 à l’étage), et son phalanstère (au milieu à gauche sur la photo).

Mais 3 ans seulement après son inauguration, l’usine ferme soudainement ses portes : l’utopie de l’industriel a tourné court et ses employés se retrouvent au chômage. La plupart des familles d’ouvriers reste tout de même dans la cité en rachetant tant bien que mal leurs logements, tout en cherchant du travail ailleurs.

Le phalanstère aura par la suite plusieurs fonctions et deviendra notamment un hôpital militaire pendant la seconde guerre mondiale, une colonie de vacances et enfin un lycée. Ma grand-mère y travaillera tandis que mes parents et moi y étudieront…

Comme beaucoup de leurs voisins, les Peyclet rachètent leur maison et le père de famille renoue avec son premier métier de cultivateur, même s’il semble que ce qu’il produit est quasi-exclusivement à l’usage de sa famille. Il a maintenant 60 ans, presque tous ses enfants ont quitté le nid et il est temps pour lui de lever le pied et de profiter un peu de la vie.

C’est ce qu’il fera pendant plus de 20 ans et décèdera à l’âge de 82 ans après avoir perdu son épouse Léontine.

Finalement, la vie d’Emile aura été bien plus remplie et plus intéressante que ce que j’imaginais au départ. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses et il est toujours bon de creuser un peu !

Répondre à Dominique Lenglet Annuler la réponse.