L’incendie du Prapelet

En cette nuit de juillet 1850, tout le monde dort à poings fermés au Prapelet. Ce petit hameau du village de Saint Martin d’Entraunes, dans les actuelles Alpes Maritimes, est isolé du reste du monde, car perché à environ 1500 m d’altitude, ce qui le rend très difficile d’accès en l’absence de route carrossable. Si tout le monde dort paisiblement cette nuit là, cela ne dure pas. De lointains grondements de tonnerre et quelques éclairs illuminant le ciel noir annoncent un orage qui approche rapidement. Tout d’un coup c’est l’apocalypse qui s’abat sur le village : la foudre vient de frapper le clocher de la petite église, réveillant tous habitants en sursaut. Malgré la pluie, l’église brûle, et tous les efforts des villageois pour éteindre l’incendie sont inutiles. Il n’y a pas de pompiers au Prapelet et aucune aide ne viendra de l’extérieur. Alors le feu se propage aux maisons alentours, puis a tout le hameau, sous le regard de ses habitants impuissants. Et, au petit matin, il ne reste rien d’autres que des ruines fumantes.

Jean Baptiste Grac

Pour Jean Baptiste Grac, né au Prapelet 24 ans auparavant, c’en est trop. Il était déjà compliqué pour lui et ses 8 frères et sœurs de vivre de leurs terres, la pauvreté des sols les rendant difficilement cultivables. Maintenant que l’incendie leur a pris le peu qu’ils leur restait, il est impossible pour le jeune homme de s’imaginer un avenir heureux dans son village. Alors la seule solution est de partir. Il fait ses adieux à sa famille et, son maigre baluchon sur le dos, se lance sur les routes de l’inconnu.

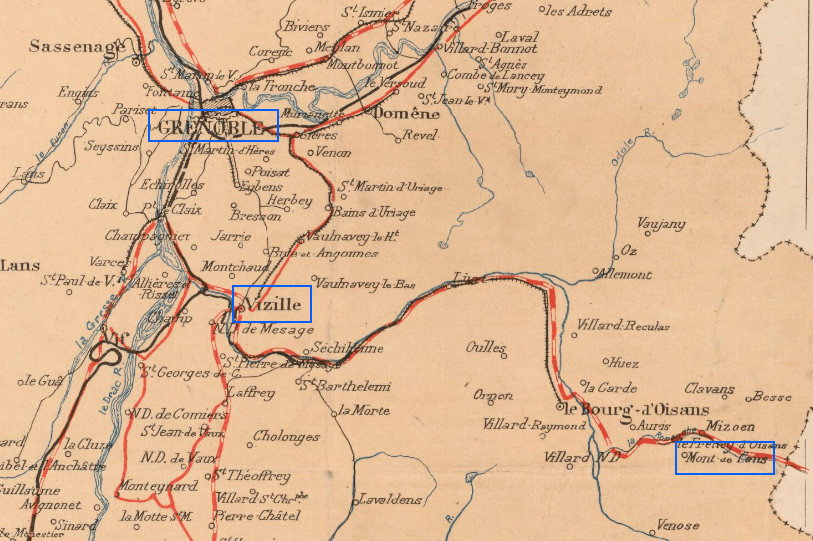

Nous le retrouvons quelques années plus tard, à plus de 200 kilomètres de là. C’est à Cuculet, hameau de Mont de Lans en Isère, que Jean Baptiste a décidé de s’installer. Comment a-t-il atterri dans ce village situé à plus d’une semaine de marche de chez lui ? Est-ce un pur hasard si ses pas l’ont mené ici, ou bien connaissait-il déjà la région avant de partir ? Dans tous les cas, le jeune homme ne se sent pas dépaysé : situé à plus de 1000 m d’altitude, isolé en l’absence d’une route carrossable qui ne sera aménagée qu’en 1885, produisant les mêmes ressources, Cuculet est vraiment le jumeau du Prapelet !

Cuculet, le hameau tout en arrière plan

En 1868, Jean Baptiste a déjà 42 ans. Il est bien établi et intégré dans son village d’adoption. Il est donc plus que temps pour lui de songer à fonder une famille…

Le 23 novembre de la même année il épouse Marie Guéraud en l’église de Cuculet. La jeune femme de 33 ans vit avec seule sa mère et un petit garçon de l’Assistance Publique qu’elles ont pris en nourrice, depuis la mort de son père, de sa soeur et de son frère quelques années auparavant.

Le jour des noces, la famille de Marie est de la fête, contrairement à celle de Jean Baptiste qui n’a pas fait le déplacement depuis le Prapelet. Et contrairement à ce qu’on pourrait imaginer pour un petit village perdu dans les montagnes, des années avant que l’école ne soit rendue obligatoire, tout le monde sait signer. Seule la mère de la mariée ne sait pas écrire mais elle tient quand même à apposer sa croix sur l’acte de mariage de sa fille.

Les signatures des parties et la croix apposée par la mère de la mariée en haut à droite – 9NUM/5E254/11 – AD de l’Isère

Une fois marié, Jean Baptiste s’installe dans la maison de sa toute nouvelle épouse et la mère de celle-ci. C’est ici que voient le jour 3 enfants : Louise en 1869, Baptistine en 1871 et enfin Jules en 1873.

Le mariage de Jean Baptiste et Marie ne durera que 11 ans et s’achève avec le décès de notre homme à seulement 53 ans. Un demi siècle de travail acharné et de nombreux malheurs l’auront sûrement vieilli bien prématurément…

Acte de décès de Jean Baptiste – 9NUM/5E254/12 – AD de l’Isère

Une nouvelle vie à Vizille

Marie se retrouve donc veuve à 44 ans, avec à sa charge sa mère de 75 ans et ses trois enfants de 10, 8 et 6 ans.

Elle tente alors de continuer tant bien que mal à exploiter la ferme familiale et choisit de ne pas se remarier. Mais devant la difficulté de la tâche pour une femme seule, elle finit par prendre une décision radicale : quitter son hameau natal pour tenter sa chance à Vizille, une commune de 4000 habitants près de Grenoble, avec sa mère et ses enfants.

Isère – 1891 – Gallica

La petite ville n’est qu’à 45 kilomètres de Cuculet, pourtant c’est un univers à mille lieues de ce qu’elle a connu que découvre la famille. Adieu le petit village bien calme d’une centaine d’âmes, entouré de prés et de montagnes, dans lequel tout le monde se connaît et qui vit au rythme des saisons. Adieu les chemins de terre empruntés par plus de bêtes que d’hommes et qui ne conduisent que rarement un étranger au village. Adieu la petite ferme tranquille dans laquelle on produit tout ce que l’on mange ou presque. Adieu la vie certes difficile, mais tout de même simple et paisible des montagnards.

Vizille, c’est la ville, le bruit, la poussière, le monde, partout, tout le temps. On s’habille selon une mode qui n’arrivera jamais jusqu’à Cuculet. On se déplace en voiture, en omnibus, en tramway. On ne se nourrit pas de ce qu’on produit mais de ce qu’on trouve chez les commerçants du coin. Les plus modestes vivent en appartement, dans des immeubles dépourvus de jardins. Ce ne sont pas les saisons qui rythment la vie des habitants mais les patrons des usines alentour.

Dans quel état d’esprit se trouve notre famille à son arrivée en ville ? Sont-ils excités, effrayés, heureux, déçus, impatients ou désespérés par la découverte de ce tout nouveau monde ? C’est sûrement un mélange de plusieurs sentiments contradictoires qui les animent mais quoi qu’il en soit, ils savent qu’ils n’ont pas le choix.

Tous les cinq s’installent donc dans un petit appartement de la rue d’Italie, située à deux pas du château.

Le château de Vizille

Construit au XVIIe siècle par le premier duc de Lesdiguières, le château de Vizille restera dans cette famille jusqu’en 1780, avant d’être racheté par divers propriétaires privés puis finalement par l’Etat en 1924. En 1788 s’y tiendront les États Généraux du Dauphiné, qui marqueront le tout début de la révolution française, dans la salle du jeu de Paume malheureusement détruite par un incendie en 1865.

Mais nos Grac, eux, sont très loin de la vie de château. En 1886, Louise, 17 ans, entre comme ouvrière tisseuse à l’usine Duplan, membre de l’Alliance textile. Baptistine et Jules rejoindront leur sœur aînée quelques années plus tard mais le jeune homme ne gardera sa place que quelques mois avant de changer d’orientation pour se placer comme boulanger.

Les usines textiles

Il faut dire que le travail dans ces usines textiles est particulièrement difficile. Avec la mécanisation des métiers à tisser, le travail du tissage jusque là réservé aux hommes se féminise. Les hommes eux, sont redirigés vers des emplois d’entretien mécanique ou de surveillance de l’ouvrage, bien mieux payés. Les ouvrières commencent très jeunes, en moyenne à l’âge de 12 ans, malgré l’école obligatoire jusqu’à 13 ans. Pour les usiniers, les enfants sont de la main d’œuvre à bas prix et pour les parents un complément de revenus non négligeable. Ils sont d’ailleurs nombreux à solliciter un emploi pour leurs enfants dans les usines. Pour les petits, comme pour les adultes, les journées de travail sont très longues : entre 12h et 14h par jour et ce 6 jours sur 7, seul le dimanche étant chômé.

Les conditions de travail dans les fabriques sont déplorables et le manque d’hygiène criant : les ateliers, immenses, sont bruyants, sombres, poussiéreux et rarement aérés. Les cuisines sont dans une saleté repoussante, de même que les « cabinets d’aisance » dépourvus de tout à l’égout. Les installations d’eau courante n’existent pas encore. Si l’on a soif, il faut se contenter de grandes bassines installées dans un coin de l’atelier et remplies environ une fois par semaine… Dans ces conditions, la santé des ouvrières est précaire, les cas de fièvre typhoïde nombreux.

Le manque de sécurité dans les usines est lui aussi très important. Les métiers à tisser sont dangereux, en particulier la navette (l’élément qu’on lance entre les fils pour réaliser le tissage) qui saute régulièrement hors du métier et vient frapper la tisseuse au visage, mais aussi les couteaux et les rouleaux qui coupent ou écrasent souvent les doigts.

De plus les ouvrières sont soumises à des cadences infernales et à un stress permanent : payées à la pièce (et non au mois ou à la semaine comme les hommes), seules les plus rapides peuvent espérer s’en sortir financièrement et les plus lentes se voient obligées d’allonger leurs journées de travail déjà bien longues pour pouvoir compléter leurs revenus.

Le salaire dans le textile fait partie des plus bas parmi les métiers de l’industrie. Une ouvrière gagne en moyenne 2,50 francs par jour soit… le prix exact d’une côtelette de porc. Il est donc difficile pour ces familles de subvenir à leurs besoins et il est nécessaire pour eux que chaque membre ait un emploi et ramène un peu d’argent dans le foyer.

Antoine Carrignon

A l’usine, Louise se fait sûrement des amies mais c’est surtout là qu’elle rencontre son futur mari. Il s’appelle Antoine Carrignon et il a 32 ans de plus que sa future épouse. Outre la différence d’âge c’est une différence de statut qui les séparent. Antoine est en effet contremaître, ce qui signifie qu’il est chargé de superviser et surveiller le travail des ouvrières dans les ateliers. Peut-être est-il d’ailleurs le supérieur de Louise qui reste, elle, une simple ouvrière.

Le futur époux est originaire de Jarrie, un petit village à 6 kilomètres de Vizille. Il y avait commencé sa carrière comme tisseur à domicile pour le compte de la société Bellon et Conty, basée à Lyon.

Avant la création des usines, chaque famille de tisseurs travaillait en effet à la maison. La société qui l’employait, majoritairement lyonnaise, leur fournissait le métier à tisser et la matière première, puis venait régulièrement récupérer le tissu une fois fabriqué. Mais le travail en usine se développe dans les années 1880 à tel point que le tissage à domicile finit par disparaître complètement.

Dans les années 1860 Antoine emménage à Vizille et épouse Emilie, tisseuse comme lui, qui lui donnera 2 enfants et s’éteindra en 1890.

Et, 8 mois plus tard, en juin 1891, Antoine se remarie avec Louise. Les enfants du futur marié et la famille de la jeune femme assistent bien sûr à la noce mais sa grand-mère Françoise n’a pas cette chance : elle est décédée 2 mois auparavant dans leur petit appartement de la rue d’Italie, à l’âge de 82 ans.

Les signatures de Louise et Antoine à leur mariage – AD de l’Isère – 9NUM/5E566/22

Après leur mariage, le couple s’installe dans l’appartement d’Antoine, place du château. La fille et le fils nés de son premier mariage ont déjà quitté le nid pour s’installer ensemble à Grenoble mais les jeunes mariés ne restent pas seuls bien longtemps : deux petites filles les rejoindront, Blanche en 1893 et Antoinette 10 ans plus tard. Dans l’intervalle, la sœur et le frère de Louise se sont eux aussi mariés et ont chacun eu un enfant.

Le système de garderie ou de crèche que nous connaissons aujourd’hui n’existe pas encore en ce début de 20e siècle. En règle générale, les femmes s’occupent des enfants. Mais ce n’est pas le cas partout, surtout dans les familles ouvrières dans lesquelles la femme n’a pas d’autre choix que de travailler, le salaire de son mari étant rarement suffisant pour faire vivre toute la famille. Louise, Baptistine, leur belle-soeur et leurs époux ayant tous un emploi, c’est à leur mère Marie, qui n’a jamais travaillé depuis son arrivée à Vizille, qu’il revient de s’occuper de ses petits-enfants pendant les longues journées d’absence de leurs parents. Heureusement, la grand-mère ne vit pas loin de sa famille : elle habite la Grande Rue, dans le même immeuble que Baptistine et à seulement quelques maisons de Jules. De plus, leur rue débouche directement sur la place du château, où vit Louise. Il n’est donc pas très compliqué pour Marie de rassembler tout son petit monde chaque jour !

En grève

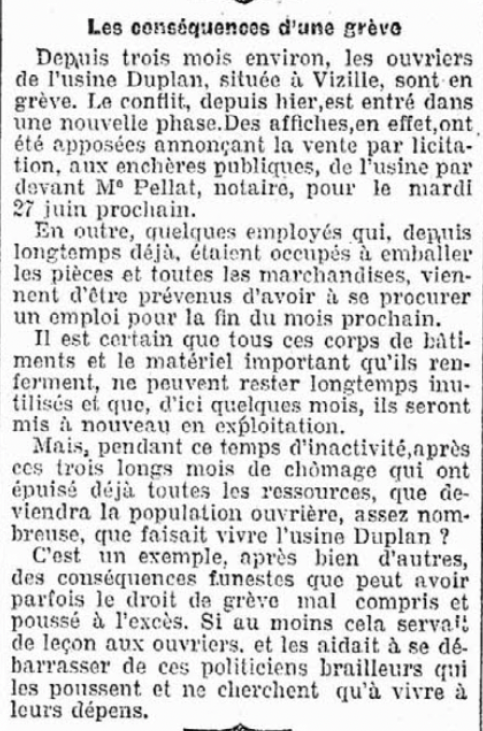

Dans l’usine où travaillent Louise et Baptistine, le matériel commence à se perfectionner et, en conséquence, les salaires tendent à diminuer. M. Duplan, leur patron, demande à ses ouvrières de faire fonctionner deux métiers à tisser à la fois, voire trois, alors qu’avant un seul métier nécessitait l’emploi d’une ouvrière à plein temps. Au début, personne n’ose protester mais en 1902, le personnel se réveille et s’organise en syndicat, sous l’œil réprobateur du patronat.

En 1904, M. Duplan ramène des États-Unis un nouveau système de bloc-navette permettant de travailler encore plus vite tout en utilisant encore moins de main d’oeuvre. Il tente alors de diminuer le personnel de 60% (!), tout en baissant encore le salaire de celles qui resteraient. Cette fois, ses ouvrières ne se laissent pas faire : A l’unanimité moins 2 voix seulement, elles décident d’entamer une grève, à l’initiative de Lucie Baud, fondatrice du syndicat et embauchée chez Duplan depuis 1888. Toutes les ouvrières, sans exception, cessent le travail en mars 1905 : elles sont 200. Après un mois de résistance improvisée, et voyant que le conflit risque de durer, les grévistes s’organisent. Comme souvent lors de grèves, on met en place une soupe communiste pour soutenir les ouvrières. Les habitants et commerçants de Vizille, d’abord réticents (faire grève est encore mal vu), finissent par se ranger du coté des ouvrières et les soutiennent comme ils peuvent : dons d’argent, de nourriture, de vêtements… Tout est mis en œuvre pour que les jeunes femmes et leurs familles puissent tenir le plus longtemps possible sans salaire.

Le Salut Public du 31.05.1905 qui n’est pas tendre avec les grévistes… mais contrairement à ce qui est écrit, l’usine s’en remettra. – Lectura plus

La grève durera 104 jours, soit près de 4 mois. Plusieurs réunions sont organisées entre le patron et les grévistes qui refusent systématiquement les propositions de celui-ci. Il finit par envoyer les épouses de son chauffeur et de son comptable racoler les employées à leur domicile. 19 d’entre-elles se laissent séduire et la grève prend fin, sans qu’aucune revendication des ouvrières ne soit prise en compte, en dehors d’une meilleure hygiène dans les dortoirs… Beaucoup sont licenciées ensuite, notamment Lucie, qui partira continuer la lutte dans une usine de Voiron. Ce n’est en revanche pas le cas de Louise ni de Baptistine qui continueront longtemps à travailler pour l’Alliance textile.

La seule photographie connue de Lucie Baud

Des temps difficiles

Ce tout début de XXe siècle n’est pas tendre avec les Grac. 2 mois après la fin de cette grève qui aura mis à mal les finances de la famille sans rien obtenir en retour, Jules décède, à seulement 32 ans. Il laisse derrière lui une femme et une petite fille de 5 ans. 2 ans plus tard c’est l’époux de Baptistine qui s’éteint à 38 ans. Lui aussi avait un enfant de 5 ans. C’est enfin Antoine, le mari de Louise, qui perd la vie 2 ans et demi après son beau frère. Il avait 72 ans et leur fille cadette seulement 6 ans. Une nouvelle fois, les femmes se retrouvent seules à assumer la charge de leur famille.

Fort heureusement, Louise, Baptistine et leur belle-sœur Marie sont toujours toutes les 3 employées à l’usine, et elles ne manquent pas de travail. Surtout lorsqu’en 1914, la guerre éclate.

Le petit Dauphinois du 3 août 1914

En temps de guerre

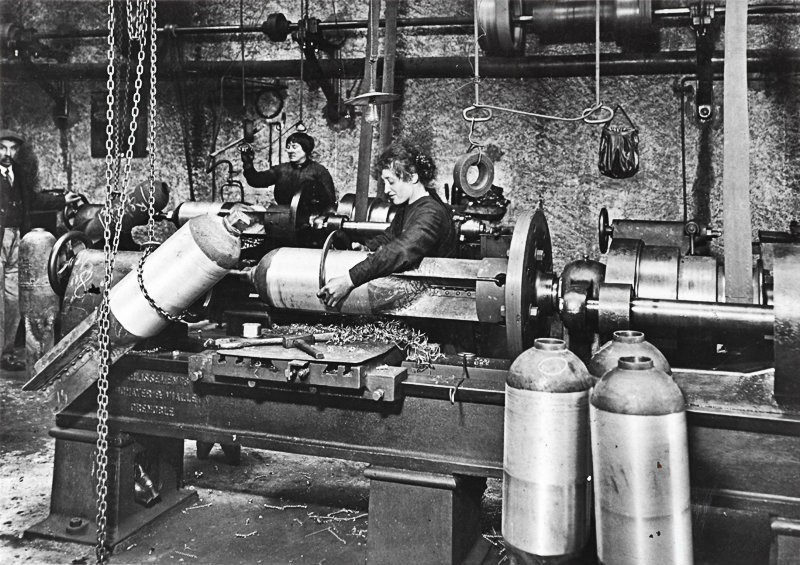

Contrairement à d’autres entreprises dans lesquelles la main d’œuvre masculine est majoritaire, l’industrie de la soie emploie quasi-exclusivement des femmes. La production des usines n’est donc pas désorganisée par le départ massifs des jeunes hommes pour le front. Mieux encore, alors que les fabriques françaises avaient du faire face à de nombreuses crises au début du siècle, la guerre leur apporte un nouveau souffle. Malgré quelques annulations de commandes, principalement allemandes, et des retards de paiements, la soie française se retrouve quasi sans concurrence. La Grande Bretagne et les Etats-Unis, qui commandaient auparavant leurs beaux tissus à l’Allemagne et à l’Italie, se tournent maintenant vers la France, alliance oblige (même si l’Italie rejoindra le camp français en 1915). Par ailleurs, le conflit dure et les morts se multiplient : la France a donc besoin de vêtements de deuil… Quant à l’armée, elle devient un client important des fabriques soyeuses et réquisitionne plusieurs métiers, notamment pour confectionner des uniformes. Malgré tout, de nombreuses ouvrières décident de quitter les ateliers : pour s’embaucher dans les usines d’obus où elles sont mieux payées, pour prendre la place du mari mobilisé à la tête de la ferme, etc.

Une usine d’obus – Bibliothèque municipale de Grenoble

Celles qui décident de rester ne chôment donc pas pendant cette période. Vizille et l’Isère en général sont bien loin des zones de combats. Pourtant, le département est profondément marqué par la guerre, évidemment en raison du nombre de mobilisés (entre 150 000 et 190 000 isérois, dont 20 000 tués) mais aussi par la mise en place de centres de détention pour prisonniers de guerre (par exemple au fort Barraux, dans le Grésivaudan) qui sont embauchés à la construction de routes ou de lignes de chemin de fer, et enfin par l’installation de nombreux hôpitaux militaires temporaires et bénévoles pour accueillir un maximum de blessés évacués du front.

Contrairement aux hôpitaux temporaires, les hôpitaux bénévoles ne sont pas gérés par le service de santé militaire mais par des collectivités locales, des associations, des entreprises, des particuliers, etc. désireux de participer à l’effort de guerre en mettant leurs locaux à disposition de l’armée. C’est le cas de l’Alliance Textile qui ouvrira ses portes aux blessés le 31 août 1914 et leur proposera 92 lits.

Une fin de vie plus douce

Mais bientôt, la guerre prend fin et la vie reprend tant bien que mal son cours. Louise, comme tout le monde, essaye d’aller de l’avant. Et en 1920, elle se marie pour la seconde fois avec Joseph Garel, un menuisier de 6 ans son cadet. Elle a 51 ans, elle est veuve depuis 11 ans maintenant et elle travaille toujours. Elle n’a nul besoin d’un homme pour subvenir à ses besoins, ce qui pourrait laisser supposer qu’elle fait là un mariage d’amour. Leur bonheur durera 17 ans, le décès de Joseph venant mettre fin à cette vie à deux. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Louise perd aussi sa soeur Baptistine, seulement un mois avant son mari.

Leurs avis d’obsèques sont la dernière trace laissée par Louise, en tout cas en ligne. En 1937, elle a 68 ans. Travaille-t-elle toujours ? Le système de retraite que nous connaissons aujourd’hui en est encore à ses balbutiements. A-t-elle pu finir sa vie chez l’une de ses filles, à Lyon où vit Blanche, ou à Avignon où vit Antoinette ? Où et quand est-elle décédée ? Je n’ai pas encore réussi à répondre à ces questions, mais j’espère que la fin de sa vie aura été douce. Je crois qu’elle l’a bien mérité.

Les nécrologies de Baptistine (décédée à 66 ans et pas 86 !) et de Joseph – Le Petit Dauphinois – 1937 – Lectura plus

Pour aller plus loin : Mélancolie ouvrière, Michelle Perrot.

Laisser un commentaire